回復期リハビリ病棟(4階東病棟)は、病気や怪我で自身の能力が低下した患者様が身体の回復を目指していく病棟です。 発症されて最初に入院された病院(急性期病院・病棟)で治療等を受け、症状が安定された患者様に対して、発症により低下した機能の回復を目指して治療や訓練を行います。主に、脳血管障害、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折、下肢・骨盤の骨折、外科手術等での安静状態により生じた廃用症候群、またはこれらの疾患に準ずる症状の患者様を対象としております。急性期医療終了後2ヶ月以内に入院してください。

回復期リハビリ病棟(4階東病棟)は、病気や怪我で自身の能力が低下した患者様が身体の回復を目指していく病棟です。 発症されて最初に入院された病院(急性期病院・病棟)で治療等を受け、症状が安定された患者様に対して、発症により低下した機能の回復を目指して治療や訓練を行います。主に、脳血管障害、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折、下肢・骨盤の骨折、外科手術等での安静状態により生じた廃用症候群、またはこれらの疾患に準ずる症状の患者様を対象としております。急性期医療終了後2ヶ月以内に入院してください。

回復期入院の対象は、次のような患者様を対象としています。

※上記以外につきましては、個別にご相談に応じます。

※合併症で特別な医療の係わりが必要な患者様は、当院では対応困難であり、入院ができない場合もあります。

回復期リハ病棟では、365日リハビリテーションを提供します。

回復期リハ病棟では、365日リハビリテーションを提供します。

患者様の状態により差はありますが、1日に2~3時間、訓練室での訓練を行います。また、病棟では看護師等による日常生活の訓練も常時行っていきます。

私たちは365日途切れなくリハビリテーションを提供しております。

駒ヶ根市では「地域巡回リハビリ教室」を始める事になりました。

参考資料

1.泰阜村:南信州西南地域における高齢者医療システムニーズ調査

―「包括的地域ケアシステム」構築への基礎調査―

調査報告書、平成21年3月

2.長野県:長野県における地域リハビリテーションのあり方検討会

報告書、2012年、長野県健康福祉部

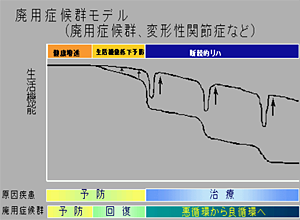

▲(図1)

我が国では超高齢化への対応が喫緊の課題であることは周知のとおりです。実際、平成23年からは「超高齢社会」がさらにすすんで「人口減少社会」に突入しています(平成23年厚生労働白書)。

私共は、南信州過疎地での要介護高齢者の生活実態調査1をおこないました。その結果から、「(新)高齢者リハビリモデル廃用完成モデル」を提言します。

さらにそのモデルにもとづいて、本年9月より「地域巡回リハビリ教室」を開始します。

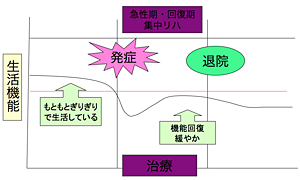

▲(図2)

高齢者へのリハビリには一般に、急激に発症し回復する「脳卒中モデル」と、徐々に身体機能が衰えていく「廃用モデル」の二つが広く用いられています。(図1)。

しかし、我々の調査では、従来の「廃用モデル」はむしろ「廃用進行期モデル」と呼ぶことがふさわしいと考えられました。すなわち究極の高齢化・過疎化地域である限界集落では、潜在的に充分にコウドな廃用にいたっている「(新)高齢者リハビリモデル(廃用完成モデル)(図2)が当てはまると考えられます。

慢性疼痛とは、組織の破損(骨折・ヘルニアなど)が起こると、体は「警告」として痛みを感じます。しかし、組織の破損が回復して3カ月以上痛みが引かない・・・このような痛みを慢性疼痛と言います。

心的要因・環境要因が痛みを増幅、慢性化させることがあります。

回復期リハビリ病棟とは、病気や怪我で自身の能力が低下した患者様が身体の回復を目指していく病棟です。 発症されて最初に入院された病院(急性期病院・病棟)で治療等を受け、症状が安定された患者様に対して、発症により低下した機能の回復を目指して治療や訓練を行います。主に、脳血管障害、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折、下肢・骨盤の骨折、外科手術等での安静状態により生じた廃用症候群、またはこれらの疾患に準ずる症状の患者様を対象としております。急性期医療終了後2ヶ月以内に入院してください。

地域リハビリとは、 障害を持つ人々や高齢者およびその家族が、住み慣れた所でそこに住む人々と共に、一生安全に生き生きとした生活が送れるよう、医療や保険・福祉および生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてを指します。

高次脳機能障害とは、医療技術の発展により、交通事故や転落による脳外傷や脳卒中の救命率が向上しました。その一方で、脳の損傷による後遺症に悩まれている人が増えています。「高次脳機能障害」とは、脳の損傷によって、注意力や記憶力、感情のコントロールなどの能力に問題が生じ、そのために日常生活や社会生活が困難になる障害のことを指します。

組織の破損(骨折・ヘルニアなど)が起こると、体は「警告」として痛みを感じます。しかし、組織の破損が回復して3カ月以上痛みが引かない・・・このような痛みを慢性疼痛と言います。

心的要因・環境要因が痛みを増幅、慢性化させることがあります。